А. Мангилева. “Трудовая Коряжма”. 18 августа 1998 г.

Прохладный августовский вечер. Мы сидим в комнате, часы на стене размеренно тикают, отсчитывая время. Хозяин дома показывает мне свои эскизы, планы, рисунки. Рита Евгеньевна, глядя на мужа, признается: “Он всегда мало говорил о работе, но всегда уходил в нее с головой. Когда же мысли отвлекались от непосредственных забот, начинал мрачнеть, отмалчиваться. Я всегда была рядом и понимала, что работа для Саши – вся жизнь”.

И мне показалось, что мы знакомы уже давно. Так в этом доме, рядом с этими людьми, хорошо и уютно.

Известно: чтобы лучше понять, оценить день сегодняшний, надо оглянуться в прошлое. Тогда зримее предстанут перемены, легче оценить, сопоставить факты и события.

Вместе со строительством Котласского ЦБК росли этажи Коряжмы. Перед комбинатом стояли тогда неотложные хозяйственные задачи, но идея создания красивого, молодежного города захватывала воображение генерального директора А.А. Дыбцына. Впрочем, он тогда еще не был генеральным, но отчетливо представлял себе, что облик города будет зависеть от творческой активности и смелости архитекторов. Так родилась в 1967 году на комбинате группа эстетики, в котрую вошли художник и скульпот Е.В. Рожковский, молодой художник Владимир Киселев, резчик по дереву А.Г. Панферов, художник В.М. Заимкин и приехавший через год, а позже и возглавивший группу, художник А.А. Коптяев. Архитектор комбината П.И. Жилин курировал все строительные работы.

Мастерская распологалась в одноэтажном стеклянном здании цеха благоустройства. Хорошее соседство рядом с растущими саженцами деревьев и кустарников рождались эскизы интерьера цехов, красных уголков, столовых, магазинов.

Удивляюсь какая цепкая у Александра Андреевича Коптяева память, она сохранила в своих тайниках мельчайшие подробности, события фамилии, даты. Он помнит дни, когда их группа работала в здании ДК бумажников. Оформлением вестибюля, гардероба и музея Трудовой Славы занимался А.Г. Панферов. Эскизы реконструкции актового зала с учетом улучшения освещения сцены, акустики помещения разработал А.А. Коптяев. Эскизы к барельефу на фасаде здания, а затем и саму лепку исполнил Е.В. Рожковский. Сначала модели фигур музыкантов лепились в пластилине и глине, а затем модель переводилась на гипс и по ней отливали форму из железобетона. Процесс долгий и утомительный, но захватывающий. Одно со вкусом найденное решение в архитектуре здания Дома культуры, заставляет забыть, не замечать стандартного “покроя” остальных зданий в ансамбле площади.

Александр Андреевич помнит, как 15 мая 1980 года по набережной тянулись вереницы людей с цветами. Шли ветераны Великой Отечественной, за руку вели своих внуков. В 11 часов состоялось открытие мемориального памятника погибшим войнам. Аллею Славы венчали с двух сторон постаменты со скульптурными символами флагов, звезд и автоматов, выполненные Е.В. Рожковским. Прямо с постамента взметнулся ввысь меч. Рукоятка его – в виде барельефов из металла с изображением скорбящей матери, бойца. Звезда и надписи “Вечная память павшим в боях за Родину”, “Слава мужеству войнов” выполнены в форме щита методом художественного литья и чеканки. Автором памятника погибшим войнам является А.А. Коптяев. Зная гражданскую позицию художника, можно сказать: это не просто воин, не просто мать, потерявшая сына на войне – это целое поколение, его совесть.

Первоначально на обелиске не было списков погибших воинов. Перепиской с военкоматами, сбором погибших войнов Коряжемского сельского совета занимался А.Ф. Задорин, который разыскал 140 фамилий погибших. Сначала А.А. Коптяев делал модель из плиты ДВП, наклеивая каждую буковку на ДСП. Затем по ней в сольвычегодске из бронзы делались отливки. Контролировал эту работу А.А. Ржанников.

-Мне хотелось, чтобы памятник был самобытным, чтобы стоял годы, – рассказывает А.А. Коптяев, – поэтому я предложил руководству комбината выполнить облицовку обелиска гранитом, но получил отказ. Если бы на моем месте оказался столичный художник, к нему бы прислушались. А мы были свои, да и каждая копейка тогда была на счету.

Более счастливой оказалась судьба обелисков в селах Ильинско – Подомское и Фоминск. Первый был открыт в 1992 году. Рельефы солдата, военная геральдика, фамилии павших выполнены чеканкой и литьем из сплава алюминия. Администрацией Исполкома района сразу же было дано указание облицевать памятник гранитной плиткой. Второй памятник открыт в 1995 году, его барельефы выполнены методом чеканки по нержавеющей стали. Сложный и трудоемкий процесс. Автором обоих памятников является А.А. Коптяев.

Подумалось, что Александр Андреевич – человек, озабоченный не только своими проблемами, но и небезраличный к окружающему, к памяти, обладающий гражданским чувством, все творения автору дороги. Но, пожалуй, самая дорогая для него вещь – маленькая круглая шкатулочка.

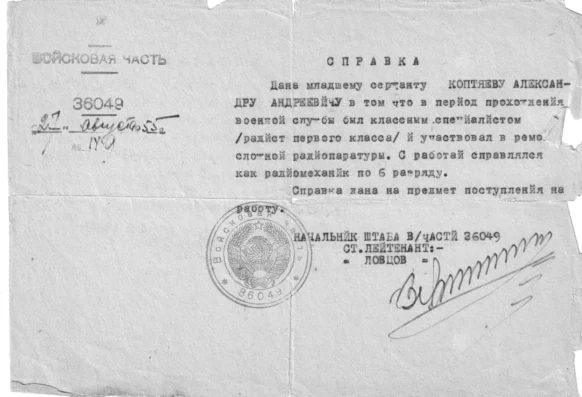

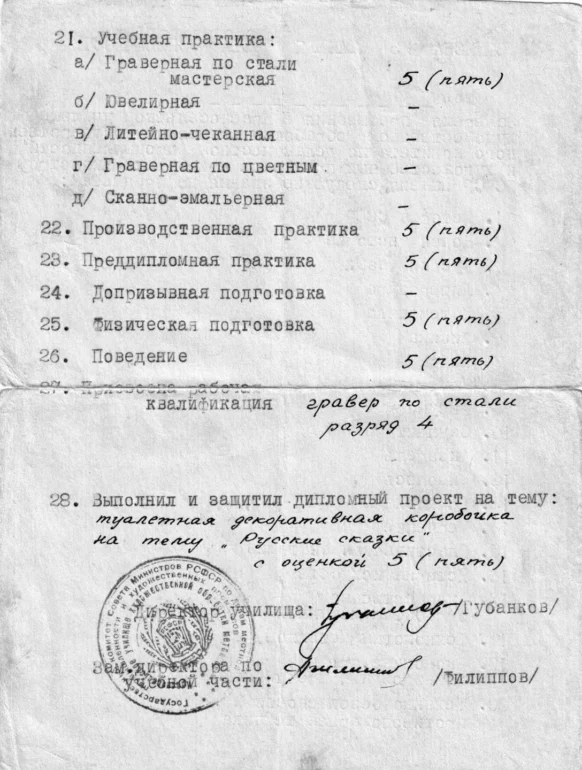

Это дипломная работа по мотиву русских народных сказок, названная “Поди туда не знаю куда”. Может быть, и не было бы такой замечательной работы, если бы не служба в армии.

А служил юный радист Александр Коптяев В Лиинахараме, ходил на корабле по морям, по волнам.

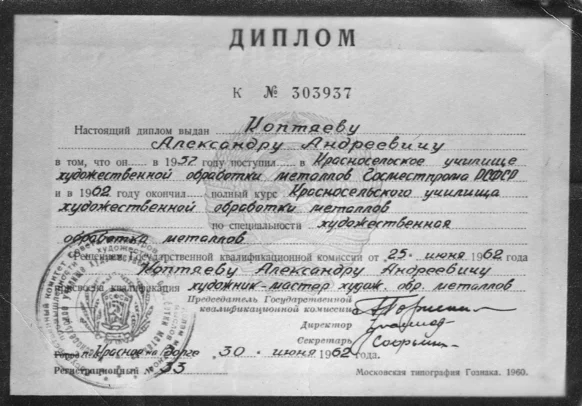

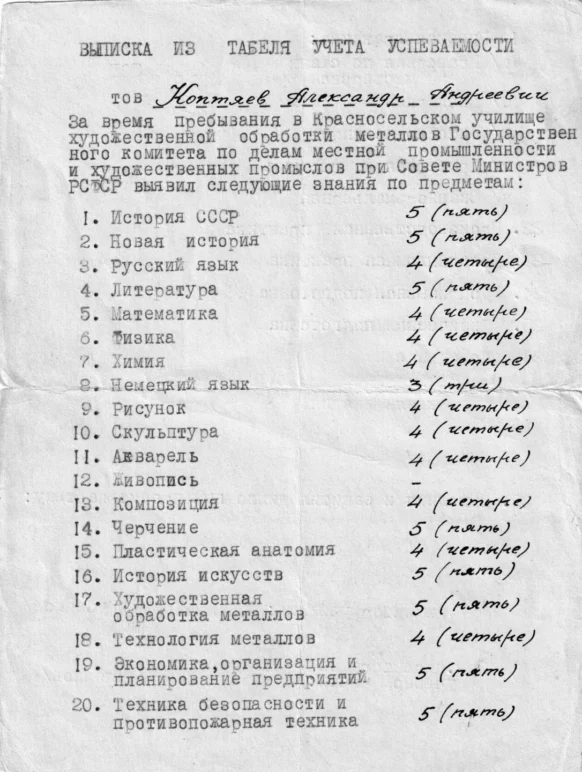

В минуты отдыха брал в руки карандаш и рисовал. Как-то однажды с журнальной страницы на него глянула девушка, художница из Ташкента. На странице красовались репродукции ее картин. Защемило сердце у моряка, написал он ей в Ташкент письмо. Ждал ответ с нетерпением и рисовал, рисовал. Ответ пришел быстро, молодая талантливая художница написала в нем адрес заочной художественной школы в Москве, куда Александр отправил свои рисунки и сразу же поступил. Все в его судьбе сложилось удачно, параллельно со службой шла учеба. через два года Александр поступил в Красносельское художественное училище, что на Волге. За пять лет чего только не изучал: и рисунок, и живопись, и скульптуру, и композицию, и историю искусств. В совершенстве овладел токарным, слесарным делом, чеканкой,литьем, гравировкой. Здесь, на прозрачных берегах Волги, рождались его первые замыслы, выполненные по металлу, и его первая шкатулочка.

К слову сказать, и инструменты для работы мастер изготовил сам: миниатюрные резцы, штихели, чеканы. Разглядывая сказочное великолепие, поняла: создать такое можно лишь среди этих звезд, заоблочных далей, ощущая себя всадником, уносящимся на коне “не знаю куда”.

Наверное во многих семьях есть медали к 10-летию и 25-летию Котласского ЦБК выполненные из сплава алюминия и отчеканенные на Ленинградском монетном дворе. Но мало кто знает, что выполнены эти медали по эскизам А.А. Коптяева.

У каждого памятника – своя история, тесная связь с имененм “автора идеи”, с его честным трудом. Но поразительно то, что даже на эскизах автора нет его фамилии, а часто, и даты. что уж говорить о памятниках. Ни на один из них нет документов, подвтерждающих авторское право, ни на одно из открытий Александр Андреевич не был приглашен официально…